Il «G7» ai tempi di Leonardo e i due primati della Cina e dell’Italia

di Piero Fornara

Alla vigilia del summit dei sette grandi, se giriamo all’indietro la bobina della Storia nella ricorrenza del cinquecentesimo di Leonardo, morto in Francia il 2 maggio 1519 nel castello di Cloux, presso Amboise sulle rive della Loira, possiamo chiederci come sarebbe stato un immaginario G7 di allora

6' di lettura

Sarà Biarritz, la celebre località balneare e termale dell’Atlantico, situata sui primi speroni rocciosi della costa basca, a ospitare nel weekend il vertice del G7. Dallo scontro frontale Usa-Cina sui dazi (e sulle valute) al vaso di Pandora di Hong Kong, dai pericoli di una “hard Brexit” allo spettro della Germania in recessione, non mancano i problemi e gli argomenti da discutere al tavolo dei Sette e nei colloqui bilaterali.

I capi di Stato e di governo tornano in Francia dove il “club” dei maggiori paesi industrializzati era nato nel novembre 1975 al castello di Rambouillet (cinquanta km da Parigi). All’epoca lo scenario era quello della crisi petrolifera, seguita alla guerra arabo-israeliana del Kippur nell’ottobre 1973, con la quadruplicazione del prezzo del greggio in tre mesi. L’economia ristagnava o regrediva, mentre l’inflazione era galoppante (“stagflazione” recitava il neologismo). Di fronte a questi eventi l’Occidente (Giappone compreso) si trovò impreparato e il presidente francese Valéry Giscard d'Estaing propose una riunione dei leader più importanti per decidere cosa fare.

In Giscard (oggi 93enne), prima ministro delle Finanze alla guida dei “Républicains indépendants” e poi capo dello Stato - impegnato a coniugare orientamenti liberali a misure progressiste, sostenuto dalla “Union pour la démocratie française” da lui fondata – c'erano tratti comuni al profilo politico dell'attuale presidente francese Emmanuel Macron , che quest'anno farà gli onori di casa al G7. Al vertice ci sarà anche il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che si era mosso discretamente bene nei più recenti appuntamenti internazionali, sia a livello europeo che al G20 di fine giugno a Osaka; adesso però Conte arriva a Biarritz pochi giorni dopo avere presentato le dimissioni del suo governo al presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

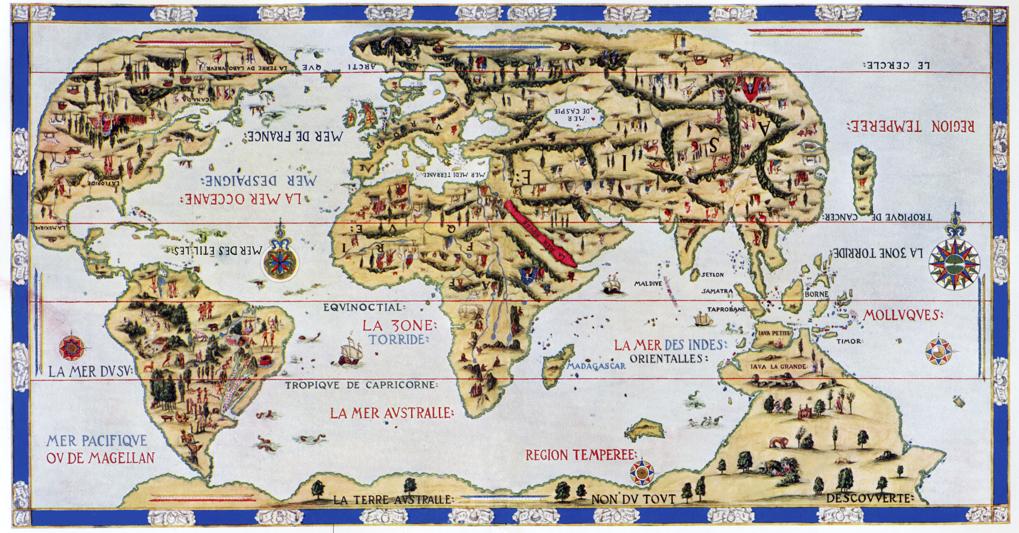

L’Europa di Carlo V e Francesco I

Alla vigilia del G7, se giriamo all’indietro la bobina della Storia nella ricorrenza del cinquecentesimo di Leonardo, genio italiano del Rinascimento, morto in Francia il 2 maggio 1519 nel castello di Cloux, presso Amboise sulle rive della Loira, possiamo chiederci come sarebbe stato un immaginario G7 di allora. Sul finire del XV secolo e all’inizio del XVI - l’epoca delle grandi scoperte geografiche - l’Europa era ancora divisa in piccoli regni, principati e signorie, anche se andavano consolidandosi le monarchie nazionali. Nel giugno 1519, lo stesso anno della morte di Leonardo, Carlo d'Asburgo, già re di Spagna, veniva designato dai sette principi elettori tedeschi alla guida del Sacro Romano Impero. Grande oppositore di Carlo V era invece il re di Francia Francesco I, che temeva l’accerchiamento asburgico. E fu proprio Francesco I a invitare Leonardo, che in Francia ricevette un trattamento principesco e il titolo di «Premier peintre, architecte et mécanicien du Roi».

Carlo V d'Asburgo (1500-1558) Incontro tra Carlo V d'Asburgo e Francesco I di Francia. Stampa da affresco di Zuccari, XVI secolo (Marka/Fototeca Gilardi)

A quell’epoca non era però l'Europa il continente più progredito. Quando Vasco de Gama, avendo circumnavigato l’Africa, gettò l’ancora a Calicut sulla costa sud-occidentale dell'India nel maggio 1498, gli europei non immaginavano che essi avrebbero poi dominato gran parte del mondo. Invece erano Cina e India a contribuire per quasi la metà della popolazione e del reddito mondiale, come si può vedere dai calcoli - pur approssimativi – elaborati per conto del Development Centre dell'Ocse da Angus Maddison (scomparso nel 2010): 103 milioni di abitanti e 61,8 miliardi di dollari di Pil la Cina (la stima di Maddison, a prezzi costanti 1990, andrebbe raddoppiata a prezzi correnti del dollaro 2019) e 110 milioni di abitanti e 60,5 miliardi di dollari l'India. Alcuni economisti giudicano “numeri in libertà” le stime sul Pil mondiale dalla nascita di Cristo ai giorni nostri fatte da Maddison, ma se il riferimento va dal 1500 in poi, i dati e i confronti diventano più credibili, almeno come ordine di grandezza.

Già allora nell'Asia orientale esistevano entità politico-statuali solide e militarmente forti, come la Cina sotto la dinastia dei Ming e un po' più tardi lo shogunato dei Tokugawa in Giappone e l’impero Moghul in India. La fantacronaca del G7 di cinquecento anni fa, in base al Pil e nei confini geografici attuali, vedrebbe dunque attorno al tavolo quattro nazioni europee – Francia, Germania, Italia e Spagna (un discorso a parte andrebbe fatto per l’ex Urss) – e i tre Paesi di antica civiltà dell'Asia orientale (Cina, India e Giappone).

La Cina nazione più progredita

Di tutte le civiltà di quei tempi – scrive Paul Kennedy nel suo celebrato saggio “Ascesa e declino delle grandi potenze” – nessuna appariva più progredita di quella della Cina; il suo apparato amministrativo, diretto da una colta burocrazia confuciana, diede alla società cinese una coesione e una raffinatezza tali da suscitare l’invidia dei visitatori stranieri. La quantità di ferro che la Cina era in grado di produrre fin dagli ultimi decenni dell’XI secolo - circa 125mila tonnellate annue - era di gran lunga superiore a quella dell’Inghilterra agli albori della rivoluzione industriale, sette secoli più tardi!

Dal XVI al XVIII secolo il commercio con l’Asia orientale, soprattutto con l’India, contribuì in più modi allo sviluppo economico dell'Europa. Il cotone indiano trasformò il nostro modo di vestire: più leggero della lana e più facile da lavare, adattabile come indumento di biancheria intima, rispose bene anche nelle piantagioni americane.

I “germogli” del mondo moderno nel Giappone dei Tokugawa

La sorpresa maggiore, forse, è trovare incluso nel nostro G7 “storico” anche il Giappone del periodo Tokugawa, che si apre con la nomina a shogun di Tokugawa Ieyhasu nel 1603, per durare fin oltre la metà del XIX secolo, quando avvenne l’apertura del Paese al commercio con gli Stati Uniti e con l’Europa. I 250 anni che stanno nel mezzo, con il Giappone isolato verso l’esterno, in passato ritenuti di stagnazione, si sono invece rivelati negli studi più recenti un'età di trasformazioni economiche e sociali e di intensa vita intellettuale, pur sotto l’apparenza di un consolidamento delle strutture feudali, al punto da far paragonare da qualche storico l’epoca Tokugawa in Giappone al Rinascimento italiano.

Su istruzione e analfabetismo, confrontando le ricerche fatte da Carlo M. Cipolla per l’Italia e l’Europa occidentale e da Ronald P. Dore per il Giappone, il primo stima che alla metà del secolo XV a Venezia circa i due terzi della popolazione adulta fossero essenzialmente analfabeti e in Inghilterra circa un secolo dopo sapeva firmare solo il 30% della popolazione maschile adulta (40% nelle zone attorno a Londra, 15-20% nelle zone rurali). Dore invece calcola che al momento dell'apertura del Giappone verso l’Occidente il 40% della popolazione adulta maschile e il 15% di quella femminile sapesse leggere e scrivere. Edo (Tokyo) aveva 1 milione di abitanti quando, a metà ‘700, Londra ne contava 700mila e Parigi 500mila.

La “Silicon Valley” toscana e Venezia regina dell’Adriatico

L'Italia, considerata nei confini geografici attuali, con 10,5 milioni di abitanti, era nettamente in testa quanto a reddito pro capite: Maddison ha stimato 1.100 dollari annui, davanti alla Francia con 730 e alla Germania con 690 dollari calcolati a prezzi costanti del 1990 (valori che sarebbero da moltiplicare per 2 a prezzi correnti del dollaro 2019). Dopo la pace di Lodi del 1454, che segue di un anno il trauma della caduta di Costantinopoli a opera dei turchi, la nostra penisola vive una prolungata fase di prospera stabilità.

La Toscana all'inizio del XVI secolo si poteva considerare la “Silicon Valley” dell’epoca: non c'era solo Leonardo, ma anche Michelangelo, Botticelli, Machiavelli e via dicendo. Anche la lingua italiana aveva raggiunto la sua maturità, diventando la lingua del Rinascimento in Europa e nel Mediterraneo. I banchieri fiorentini, come i Medici e gli Strozzi, finanziavano i crescenti scambi commerciali e le imprese (le guerre) delle case regnanti europee.

Firenze: veduta di Piazza della Signoria con la statua equestre del granduca Cosimo I; sullo sfondo la Fontana del Nettuno e il David di Michelangelo, Ercole e Caco di Bandinelli, la Loggia de' Lanzi. Bassorilievo in pietra dura, cristallo e oro di Gaspare Molo (1580-1640)

È il momento in cui Venezia, per citare Fernand Braudel, si pone al centro dell'economia dell'Occidente e le navi costruite nel suo arsenale solcano l'intero Mediterraneo, facendo della Serenissima la città più ricca della cristianità. «Vittoriosa su Genova nel 1381 – scriveva il grande storico francese nel suo libro “La Méditerranée” (edito in Italia da Bompiani) – Venezia si erge sola al di sopra delle altre città e degli altri Stati d'Europa: è la capitale del ducato e dello zecchino, dell'oro africano e dell'argento dell'Europa centrale, la regina del pepe, delle spezie, della seta, la capitale del cotone che vi arriva dalla Siria ».