Ariosto, Kubrick e David Bowie: quando l’arte «sale» sulla luna

di Francesco Prisco

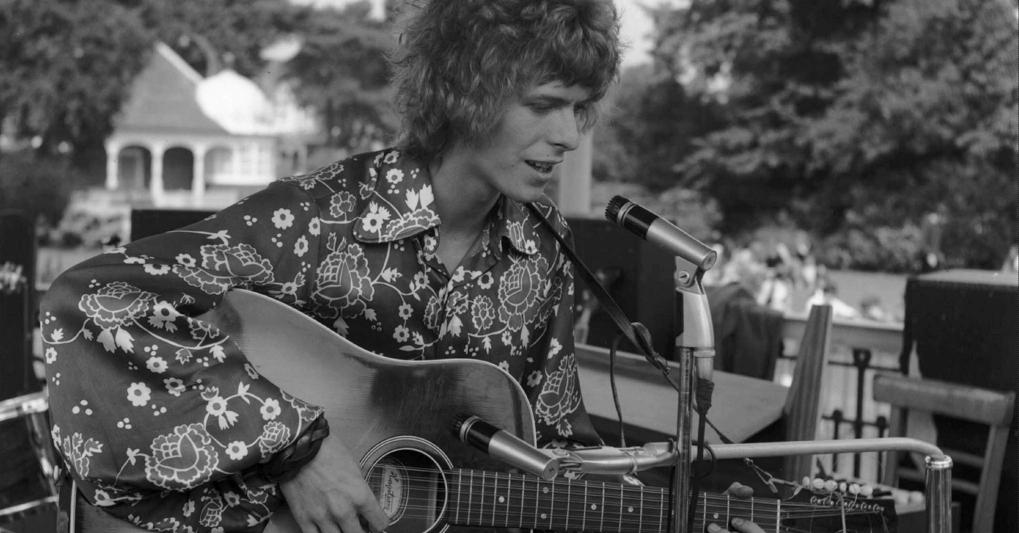

David Bowie nell’agosto del 1969, a ridosso dell’uscita di «Space Oddity», tra i pezzi «spaziali» più celebri di tutti i tempi (Fotogramma)

Il corpo celeste più vicino alla Terra attrae fatalmente la fantasia umana. Dalle teorie cosmologiche di Dante alla pittura metafisica di de Chirico, dal cinema di fantascienza all’esplosione di «Rocket Man». Lassù in cielo c’è un pezzo di cultura popolare

5' di lettura

Ci siamo stati per davvero sulla Luna? La domanda, a 50 anni da Armstrong, Aldrin e Collins, dovrebbe essere diversa: nel 2019 siamo ancora qui a porci questo ridicolo interrogativo? Perché si dà il caso che sul satellite del pianeta Terra da un paio di millenni a questa parte ci saremo saliti dieci, cento, mille volte. Con penna e calamaio, pennelli e tela, chitarra o macchina da presa. Potere immaginifico delle arti, fascino discreto del corpo celeste più vicino a casa nostra. Qualche esempio?

I viaggi di Luciano

Mettetevi comodi, perché il viaggio potrebbe essere più lungo di quanto credete. Guardate fuori dall’oblò e tenetevi forte: il paesaggio sicuramente conterrà elementi sorprendenti. Partiamo da lontano: è il II secolo d.C. e per le province romane si aggira un intellettuale siriano. Parla e scrive in un greco perfetto, è cittadino del mondo, ha un’ironia tagliente e nessuno si sogna di chiudergli i porti. Si chiama Luciano di Samosata e sulla Luna ci sale per due volte: nel dialogo Icaromenippo e ne La storia vera, romanzo autobiografico pieno di finzioni. Dal quale si coglie una lezione di grande utilità: se avete intenzione di trascorrere le vacanze sulla Luna, attenti a non essere rapiti dagli ippogrifi.

Astolfo sulla Luna in un’illustrazione di Gustave Doré

«Tuo padre sembra Dante e tuo fratello Ariosto»

Se, dopo aver ascoltato Notte prima degli esami di Antonello Venditti, ancora vi state chiedendo cosa avranno mai in comune Dante e Ariosto, sappiate che molto probabilmente la risposta è proprio la Luna. Dante la incrocia nel primo Cielo del Paradiso (Canti II, III, IV e V), dove albergano gli spiriti difettivi: quanti in vita subirono l’influenza (negativa) della Luna e non riuscirono a portare a compimento i propri voti. Ma il tour lunare più celebre della letteratura, per noi italiani, è senza dubbio quello di Ludovico Ariosto che nell’Orlando Furioso (XXXIV, 70-87) invia Astolfo sul satellite a cavallo del solito ippogrifo, mezzo sicuramente più ecologico dell’Apollo 11. A che fare? La «mission» del paladino inglese è recuperare il senno perduto dell’eroe di Chiaromonte. Perché, per chi non lo sapesse, è sulla Luna che vanno a finire tutte le cose che perdiamo sulla Terra. Con la nascita della fantascienza, il nostro caro corpo celeste comincerà a essere frequentatissimo. Pensate solo a Dalla terra alla Luna (1865) e al suo sequel Intorno alla Luna (1970) di Giulio Verne. Più che un romanzo, una profezia.

La «Zingara» di Henri Rousseau (1897)

Da Friedrich a de Chirico

In habitat pittorico, la familiarità col satellite della Terra è ancora più marcata. Ha declinazione romantica in Un uomo e una donna davanti alla Luna (1820) di Caspar David Friedrich, forse il quadro più celebre tra quelli con la Luna per soggetto, naïf con la Zingara addormentata (1897) di Henri Rousseau, metafisica nel Sole al cavalletto (1973) di Giorgio de Chirico, dove il Sole e la Luna si librano nel cielo legati a fili, quasi fossero palloncini.

La celebre scena del «Viaggio nella Luna» di George Méliès

Da Méliès a Kubrick

Cinema e Luna si frequentano praticamente da sempre. Quant’è vero che, tra le primissime immagini iconiche della settima arte c’è l’occhio trafitto dal razzo del Viaggio nella Luna (1902) di George Méliès, l’illusionista che inventò il cinema come fiction, e l’occhio sfregiato dalla rasoiata lunatica di Luis Buñuel e Salvador Dalí in Un chien andalou (1929). Gli anni della corsa allo spazio che contrappone americani a sovietici sono quelli, per forza di cose, più ricchi di pellicole «lunari». Anzi: si può dire che questa particolarissima prosecuzione della Guerra fredda con altri mezzi invade addirittura il campo della produzione cinematografica. Nel dicembre 1968, infatti, sul fronte americano s’impone 2001: Odissea nello Spazio, capolavoro di fantascienza concettuale a firma di Stanley Kubrick, ispirato a un racconto di Arthur C. Clarke. L’Urss risponderà nel 1972 sempre con la fantascienza concettuale: esce Solaris di Andrej Tarkovskij, a sua volta ispirato a un romanzo di Stanislaw Lem.

Tom Hanks interpreta l’atronauta Jim Lovell in «Apollo 13»

Tempi di «Uomini veri»

La filmografia del periodo è ricchissima, roba degna di saggi storiografici. Volendo planare a volo d’uccello su alcuni tra i titoli più significativi, passiamo da Capricorn One (1978) di Peter Hyams, il film che ha ispirato la Teoria del complotto lunare, a Uomini veri (1983) di Philip Kaufman, ricostruzione in forma di fiction del Programma Mercury, fino ad arrivare ad Apollo 13 (1995) di Ron Howard, opera che documenta la sfortunata missione Nasa fallita nel 1970. Al centro della scena, spesso e volentieri, c’è l’eroismo dell’astronauta, sorta di aggiornamento al Ventesimo secolo del mito del pioniere alla conquista del West.

David Bowie nei panni dell’alter ego marziano Ziggy Stardust

Ziggy Stardust, dalla Luna a Marte

Un saggio a parte lo meriterebbe poi la musica ispirata dalla corsa allo spazio. La canzone simbolo dell’allunaggio uscì esattamente cinque giorni prima del lancio dell’Apollo 11: stiamo parlando di Space Oddity (1969) di David Bowie, elegia di Major Tom, l’astronauta che si perde in orbita e sussurra: «Il pianeta Terra è triste e non c’è nulla che io possa fare». La Bbc la utilizzerà sigla dei servizi televisivi sull’allunaggio. Bowie ci prende gusto e comincia a frequentare con una certa assiduità le tematiche spaziali: s’interroga prima su se ci sia vita su Marte (Life on Mars? del 1971), poi diventa lui stesso marziano con The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars (1972). Le frequenta e le fa frequentare: nel 1973, infatti, produce il Lou Reed di Transformer che ha in Satellite of Love uno dei suoi punti di forza.

Elton John sulla copertina del 45 giri di «Rocket Man»

L’esplosione di «Rocket Man»

Ancora in territorio glam, Elton John attinge a piene mani dall’immaginario lunare di Bowie per Rocketman (1972), altra storia di astronauta in partenza verso l’ignoto («Ci si sente soli nello spazio su un volo senza tempo»). Meno romanticismo e più metafore nel viaggio dei Pink Floyd verso The Dark Side of The Moon (1973), quel «lato oscuro della Luna» che in realtà sta dentro di noi. Ancora più metafore le cogli in Man on the Moon dei R.E.M. che un po’ allude ad Armstrong, un po’ al comico lunare Andy Kaufman. A proposito di allunaggio: rapidissimo (26 agosto 1969) fu l’omaggio dei Byrds ad Armstrong, Aldrin and Collins.

«Luna», 45 giri di Gianni Togni del 198

La luna vista dall’Italia canzonettara

Che dire, in ultimo, di noi italiani? Sulla Luna non ci abbiamo messo piede, ma la nostra musica leggera ha frequentato eccome gli argomenti lunari. Da un 1960 contrassegnato dalla Luna caprese di Peppino Di Capri e la Tintarella di luna di Mina alla Loredana Berté in salsa reggae di E la luna bussò (1979), dalla onirica Settima luna (1979) del grande Lucio Dalla fino ad arrivare alla meteora di Gianni Togni, vero e proprio specialista del genere con la sua Luna (1980): «Luna tu parli solamente agli innamorati, chissà quante canzoni ti hanno già dedicato, ma io non sono come gli altri: per te ho progetti più importanti».

Francesco Prisco

Redattore