L’isola che non c’è. Forse c’è. Dipende

di Vincenzo Barone

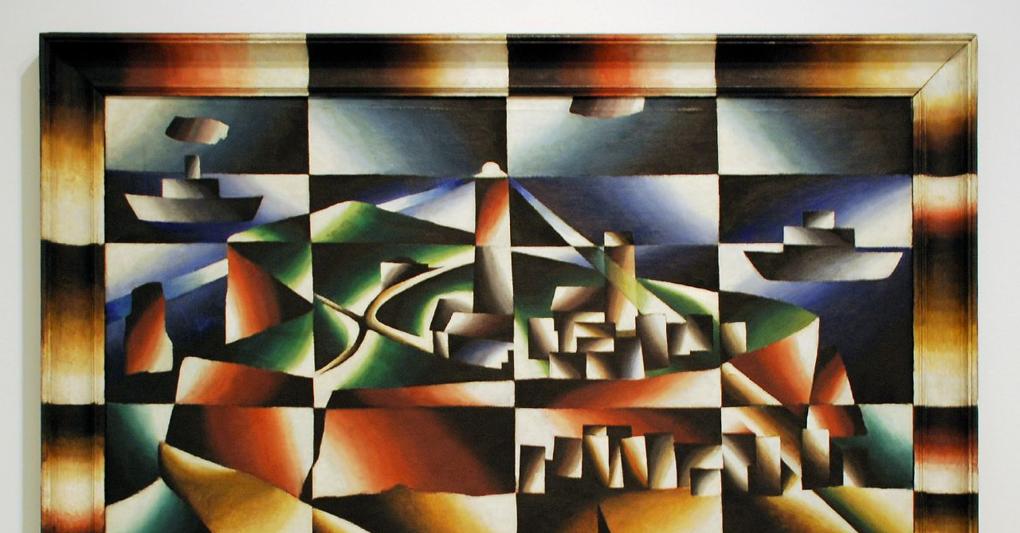

Helgoland 1923

Nel suo «Helgoland», Carlo Rovelli ci guida alla scoperta di un mondo pieno di fascino dove la realtà è fatta di relazioni prima che di oggetti

5' di lettura

Una scheggia di terra brulla nel Mare del Nord: questo è Helgoland, minuscola isoletta a qualche decina di miglia dalle coste tedesche. La Gran Bretagna la cedette nel 1890 alla Germania, in cambio del controllo di Zanzibar. Dopo averla privata di una «i» (in inglese si chiamava Heligoland, come ricorda un album dei Massive Attack), i tedeschi ne fecero una sentinella a guardia dei loro porti. Helgoland vuol dire «Terrasanta» e il nome non potrebbe essere più appropriato, perché nella storia della scienza quella è stata davvero la Terrasanta, il luogo di nascita della teoria più rivoluzionaria del Novecento, lo spartiacque tra il prima e il dopo della fisica. Fu l’assenza di vegetazione sull’isola a spingere Werner Heisenberg, in preda a una violenta allergia, a rifugiarvisi nel giugno del 1925; e fu là che il ventitreenne fisico tedesco creò la meccanica quantistica.

Quell’estate a Helgoland

Se dovessimo pensare a un vero atto di creazione nella fisica, a qualcosa di molto simile a ciò di cui parlano le religioni e le cosmogonie – un atto improvviso, potente, strabiliante, incomprensibile –, la nostra mente non potrebbe che andare a quei giorni d’estate del 1925 a Helgoland. Nella sua autobiografia (Fisica e oltre, Bollati Boringhieri) Heisenberg racconta la notte in cui la nuova teoria prese forma: «La mia prima reazione fu di sgomento: ebbi l’impressione di osservare, oltre la superficie dei fenomeni atomici, un livello più interno di misteriosa bellezza». Molti, nei mesi successivi, vedranno nei suoi calcoli oscuri più il mistero che la bellezza, ma la meccanica quantistica era lì, un diamante ancora grezzo, che lo stesso Heisenberg e altri (in particolare Max Born, Pascual Jordan, Paul A.M. Dirac) si sarebbero incaricati di trasformare in un gioiello.

Dal prodigio di Heisenberg a Helgoland prende le mosse il nuovo libro di Carlo Rovelli, densissimo come al solito di suggestioni. Rovelli è noto al grande pubblico come artefice di uno dei più promettenti tentativi di quantizzazione della gravità, ma negli anni ’90 elaborò anche un’interessante versione della meccanica quantistica, detta «relazionale». È questo che ora ci racconta, con la sua inconfondibile prosa, in un saggio che combina strettamente fisica e filosofia.

Il dibattito sulla meccanica quantistica

Il dibattito sui fondamenti della meccanica quantistica, rinvigoritosi negli ultimi decenni, non nasce semplicemente dalle stranezze o dalla controintuività della teoria (se così fosse, basterebbe farsene una ragione), ma da un problema scientifico, che si annida al cuore stesso di questa grande costruzione intellettuale (Rovelli lo cita in una nota a piè di pagina, ma forse avrebbe meritato una posizione più centrale). Il problema è che la meccanica quantistica prevede due dinamiche distinte e contraddittorie: un sistema fisico evolve in un certo modo – secondo una legge deterministica – se non viene osservato, e in modo del tutto diverso – con una transizione istantanea e indeterministica (il cosiddetto collasso della funzione d’onda) – se viene osservato.

Nell’interpretazione standard – «di Copenaghen» – della teoria, ciò si giustifica col fatto che gli osservatori sono entità speciali, soggette alle leggi classiche. Ma naturalmente sono anch’essi dei sistemi fisici e non si vede perché l’interazione tra un osservatore e un sistema fisico non debba obbedire alle stesse leggi che governano l’interazione tra i sistemi. Ragionando in questo modo, nel 1957, il fisico teorico statunitense Hugh Everett mostrò che lo stato che descrive un sistema quantistico risulta essere relativo all’osservatore. Rovelli ha portato alle estreme conseguenze questo approccio, elaborando un’interpretazione della meccanica quantistica al cui centro non ci sono gli stati ma le proprietà osservabili dei sistemi fisici, concepite come esistenti solo nelle interazioni di ogni sistema con gli altri, e quindi sempre relative. Il principio filosofico fondamentale è lo stesso che Heisenberg aveva enunciato nel suo lavoro del 1925: fondare la teoria quantistica esclusivamente sulle grandezze osservabili (Einstein, tuttavia, aveva fatto notare al suo giovane collega che doveva essere la teoria, e non il teorico, a stabilire ciò che è osservabile e ciò che non lo è, e questa rimane un’obiezione con cui fare i conti).

Tutto è relazione

«Le proprietà di ogni cosa – afferma Rovelli – non sono altro che il modo in cui questa cosa influenza le altre». Esse, inoltre, «possono essere reali rispetto a un oggetto ma non rispetto a un altro». L’ontologia che ne consegue è radicale: la sostanza, quale sede di attributi, svanisce – come il gatto del Cheshire – e tutto è semplicemente relazione. «Invece di vedere il mondo fisico come un insieme di oggetti con proprietà definite – scrive ancora Rovelli – la teoria dei quanti ci invita a vedere il mondo fisico come una rete di relazioni di cui gli oggetti sono i nodi».

Con sé, a Helgoland, Heisenberg aveva portato un libro di Goethe, il Divano occidentale-orientale, una raccolta di poesie ispirata all’opera del poeta persiano Hāfez. Nelle intenzioni di Goethe, il Divano doveva essere un ponte gettato tra mondi diversi. Heisenberg si trovò metaforicamente ad affrontare un’impresa simile, con la differenza che il mondo altro – quello quantistico – non esisteva ancora e toccò a lui crearlo. Rovelli torna, in un certo senso, alla lettera del Divano: la visione del reale che emerge dalla sua teoria gli ricorda le idee del pensatore indiano del II secolo Nāgārjuna. Il mondo, per Nāgārjuna (e per il buddhismo Māhāyana), è vacuità, è una rete di relazioni spaziali e temporali che non convergono su alcunché di sostanziale, è un mondo i cui elementi costitutivi sono privi di esistenza assoluta e di permanenza (già Fritjof Capra nel Tao della fisica aveva evocato queste idee accostandole alla visione olistica di un grande “eretico” della meccanica quantistica, David Bohm, e oggi il pensiero di Nāgārjuna costella le riflessioni sul rapporto tra l’Io e l’universo di Anthony Aguirre, nel suo Zen e multiversi, Raffaello Cortina).

Implicazioni concettuali e ontologiche

Il messaggio epistemologico di Helgoland è che le implicazioni concettuali e ontologiche della meccanica quantistica possono essere comprese pienamente solo se siamo disposti a mettere in discussione molta di quella scienza e di quella filosofia che si sono sedimentate nel nostro senso comune. In questa operazione ci può aiutare lo sguardo di chi appartiene a una tradizione di pensiero che ci è estranea, come Nāgārjuna, ma anche quello di chi, all’interno della nostra tradizione, ha esercitato acutamente e senza remore le armi della critica (un altro degli «eroi» di Rovelli è, non a caso, Ernst Mach). «C’è un senso di vertigine, libertà, allegria, leggerezza nella visione del mondo che ci offrono le scoperte sui quanti», scrive Rovelli. Il suo invito è a essere preparati a goderne.

Helgoland

Carlo Rovelli

Adelphi, Milano, pagg. 236, € 15

Vincenzo Barone