Il ritorno di Azione

di Aldo Berlinguer

(Agf)

La lunga strada e il riapparire sulla scena politico-culturale del termine Azione e con esso del suo derivato azionista

5' di lettura

Dopo tanti anni di oblio si è riaffacciato, sulla scena politico-culturale, il termine Azione e con esso il suo derivato azionista. Nella comunicazione immaginifica di oggi esso evoca, specie nei giovani, la sensazione del movimento, di un pensiero finalmente concreto, orientato al fare, che rompe gli indugi della politica chiacchierata, dei salotti, delle pastoie burocratiche. Mentre azionista restituisce l'idea del cittadino partecipe che si impegna per il bene comune, avvertendolo come proprio.

Trasmette quindi novità questo redivivo termine Azione mentre in pochi ne ricordano le origini, le radici profonde, che pure ci sono, come ci racconta il noto saggio di De Luna (Storia del Partito D'Azione, Utet 2006).

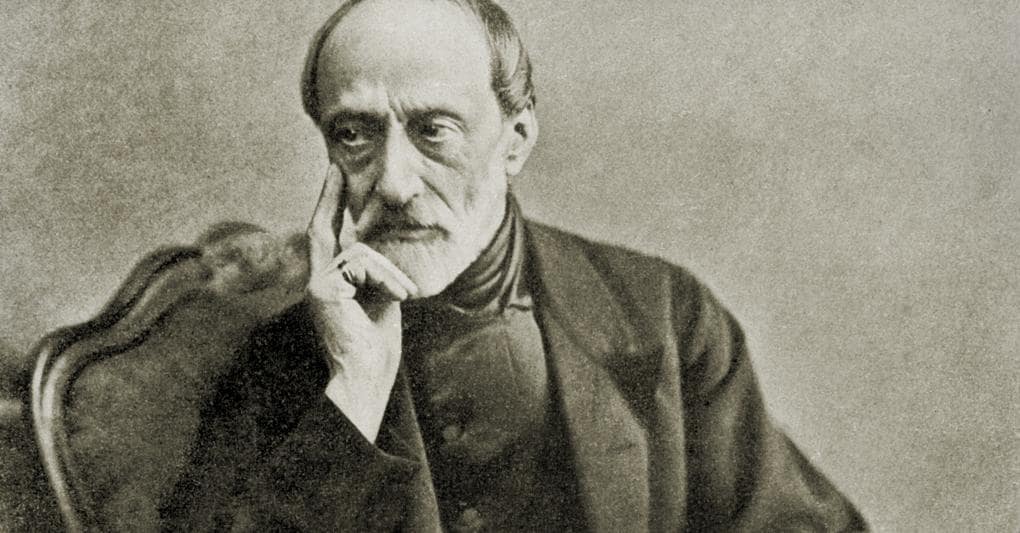

Giuseppe Mazzini

La storia politica italiana ricorda infatti ben due Partiti d'Azione. Uno fondato da Giuseppe Mazzini per concepire ed accompagnare il grande progetto unitario italiano, fondato sul suffragio universale, sulle libertà (di pensiero, di riunione, di stampa ..) e sulle responsabilità, della politica e delle istituzioni. E di tale progetto il Partito fu davvero ispiratore, sino a subirne gli esiti, così come subì le vicende, a dir poco rocambolesche, della vita del suo fondatore (ce lo racconta Franco della Peruta, Mazzini e rivoluzionari italiani. Il Partito d'azione, Feltrinelli 1974).

Durò poco questo grande Partito, dal 1853 al 1867, subendo invariabilmente i contraccolpi delle sconfitte belliche di quegli anni (in Aspromonte e a Mentana) e delle condanne a morte comminate a Mazzini, il quale, esule, venne nondimeno eletto, per ben tre volte, al Parlamento di Firenze, nel collegio di Messina. Per due volte le elezioni vennero annullate. Alla terza rielezione la Camera convalidò ma Mazzini rifiutò la carica per non dover giurare fedeltà allo Statuto Albertino.

Carlo e Nello Rosselli, Emilio Lussu e Alberto Tarchiani

La scomparsa di Mazzini, nel 1872, non determinò però il venir meno del sogno repubblicano che il Partito d'Azione propugnava. Anzi, a quel progetto, negli anni successivi, aderirono in molti, unendo sigle e movimenti, di diversa ispirazione, che trovarono un'unità comune nel circolo Giustizia e Libertà, di Carlo e Nello Rosselli, Emilio Lussu e Alberto Tarchiani. Non a caso il primo numero di quella Rivista, recitava testualmente così: «Provenienti da diverse correnti politiche, archiviamo per ora le tessere dei partiti e fondiamo un'unità di azione. Movimento rivoluzionario, non partito, “Giustizia e libertà” è il nome e il simbolo. Repubblicani, socialisti e democratici, ci battiamo per la libertà, per la repubblica, per la giustizia sociale. Non siamo più tre espressioni differenti ma un trinomio inscindibile.»

Non bastarono neppure l'assassinio di Carlo e Nello Rosselli, da parte dei sicari della Cagoule in Francia, le aggressioni fasciste ed il confino di Lussu a spegnere questo grande sogno repubblicano, socialista e democratico. E così quel sogno venne ripreso anni più tardi, durante la seconda guerra mondiale.

In una nota riunione del 1942, tenutasi nella casa romana di Federico Comandini, figlio di Ubaldo, già ministro repubblicano nel Governo Boselli, il Partito d'Azione venne rifondato. A quella riunione parteciparono alcuni dei più illustri esponenti dell'antifascismo di quegli anni: filosofi, intellettuali, partigiani come Guido Calogero, Ugo La Malfa, Mario Vinciguerra, Edoardo Volterra, Alberto Damiani. Tanti altri aderirono successivamente, come Ferruccio Parri, subito chiamato a presiedere il Governo; Piero Calamandrei, Adolfo Tino, Mario Bracci, di ispirazione liberal democratica; altri avevano idee radicali e progressiste, come Adolfo Omodeo, Guido Dorso, Luigi Salvatorelli; altri ancora, come Riccardo Lombardi, Norberto Bobbio e Tristano Codignola, erano liberalsocialisti. I sette punti del programma azionista riflettevano le emergenze dell'epoca ma contenevano anche una visione lungimirante e avanguardistica dell'Italia e dell'Europa.

Essi propugnavano la nascita dello Stato repubblicano, invocavano la laicità dello Stato, la riforma agraria, l'autonomia ed il regionalismo dei territori, la federazione dei popoli europei. Punto, questo, raccolto e sviluppato nel Manifesto di Ventotene, scritto da Altiero Spinelli, Enrico Rossi ed Eugenio Colorni. Tutti antifascisti rinchiusi nel confino delle isole pontine consapevoli, con grande intuizione, che lo Stato ottocentesco avrebbe dovuto, un giorno, lasciare il passo ad un'organizzazione più ampia, di ispirazione e dimensione europea. Quella che, a distanza di oltre settant'anni, non siamo ancora riusciti a completare.

Anche il rifondato Partito d'Azione esaurì la sua spinta innovatrice, nel dopoguerra, rimanendo da allora sopito, impotente spettatore di una politica che, nei decenni a venire, avrebbe celebrato la nascita e la morte di tanti partiti, avvitandosi, sempre più, nei suoi mali endemici: clientelismo, correntismo, leaderismo. Sino ai minimi termini in cui essa è precipitata nei giorni nostri.

Azionismo di nuovo protagonista

Non poteva dunque tardare oltre il risveglio dell'Azionismo che, dall'oblio, torna di nuovo protagonista. E con esso un rinnovato rapporto tra individuo e potere, senza prevaricazioni dell'uno verso l'altro e viceversa; un rapporto ispirato al pensiero socialista-liberale (o liberalista – sociale) al crocevia delle esperienze di Carlo Rosselli e Piero Gobetti. In questo, possibile equilibrio, lo Stato recupera il proprio ruolo: regolatore ed erogatore di servizi; non più ammortizzatore sociale, merce di scambio per politiche clientelari, imprenditore e occupatore seriale di aspiranti al posto fisso. Esso non viene smantellato e archiviato, come vorrebbe una certa corrente di pensiero neoliberista, né reso obeso e improduttivo, come vorrebbero gli statalisti delle nazionalizzazioni, dei sussidi, dei pensionamenti facili. Lo Stato non viene neppure assorbito del tutto nell'Unione europea o annichilito dalla globalizzazione. E con esso la sovranità, che si esprime attraverso la rappresentanza. Ben diversi sono i sovranismi che oggi tanto proliferano per incapacità della politica di tutelare l'interesse nazionale e partecipare proficuamente al processo di integrazione europea. La UE assomiglia infatti a un grande condominio. Ovunque i condomini, distratti o assenti, subiscono le decisioni e gli interessi altrui. La soluzione è partecipare di più e meglio, non sciogliere il condominio.

Meritocrazia

Azionismo significa anche meritocrazia: poderoso motore di mobilità sociale; dunque imprescindibile sostrato di qualsiasi progetto socialista, che purtroppo è quasi assente nel nostro Paese. La meritocrazia non è (come credono alcuni) nobilitazione delle diseguaglianze. E' pari opportunità e selezione al contempo. E chi non ce la fa viene comunque aiutato e sostenuto, evitando che la selezione diventi prevaricazione, sfruttamento, cannibalismo. Ma attenzione: l'aiuto mira all'emancipazione, al reinserimento, non all'abbandono o alla rendita.

Emilio Lussu

Non dimentichiamoci infine dell'autonomia, tanto cara ad Emilio Lussu, che già all'epoca maturò le proprie riflessioni critiche all'interno dell'azionismo (sfociate in E.Lussu, Sul Partito D'Azione e gli altri. Note critiche, Mursia 2009). Anche questo è un valore da coltivare in quest'epoca di crescenti frizioni tra Stato e Regioni, recuperando, anzitutto, il senso di comunità. In quest'ottica, l'autonomia è come una cassetta degli attrezzi in mano ai tanti territori locali, i quali potrebbero utilmente avvalersene invece di attendere, invano, risposte dalle istituzioni nazionali.Insomma, c'è -di nuovo- bisogno di Azione in questa nostra Italia, annichilita dalla politica delle clientele, paralizzata dalle burocrazie e soverchiata dal debito. Occorre riscoprire un pensiero lungo, dalle antiche radici, e tradurre Azione in tante, concrete Azioni, che ci aiutino a portare questo nostro Paese fuori dalle secche in cui una classe dirigente, opportunista e inconcludente, ci ha rovinosamente portato.