Ritorno a Keynes? Per un'impresa “trasformativa” attenta al sociale e all'ambiente

di Piero Formica e Daniele Schilirò

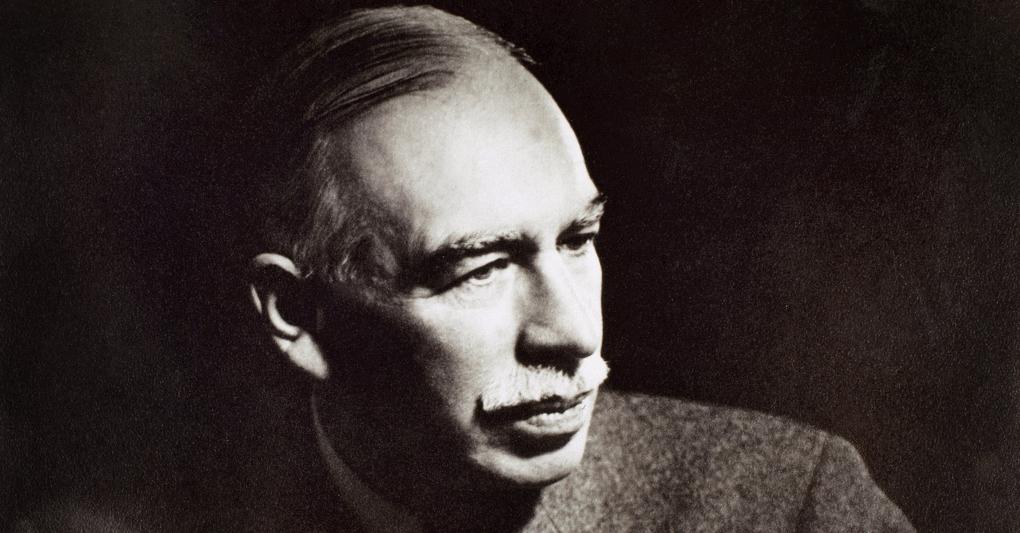

John Maynard Keynes ©PrismaArchivo/Leemage (Photo by leemage / Leemage via AFP)

3' di lettura

Viviamo nel tempo che esige «sentirsi liberi, essere audaci, essere aperti, sperimentare, agire, provare la possibilità delle cose», scriveva John Maynard Keynes nel 1929. L'anno in cui avvenne il “martedì nero” del 29 ottobre con la pesante caduta della borsa di Wall Street che innescò la Grande Depressione. Nella visione di Keynes l’incertezza è la condizione di tutta la vita umana; una concezione dell'incertezza che risale ai suoi primi lavori sulla probabilità, come ci suggerisce il suo biografo Robert Skidelsky. Oggi molto probabilmente è il tempo più adatto per riprendere la lezione keynesiana sull'inevitabilità dell'incertezza e, dunque, sull'impossibilità di prevedere gli shock. Rinverdire la figura di Keynes e dei suoi discepoli è un ritorno al mondo reale, sempre più ridotto dagli economisti di professione di oggi a un insieme di statistiche e complesse equazioni matematiche. Keynes contrastava l'uso smodato dei metodi matematici in economia e richiedeva agli economisti di essere non solo matematici, ma anche storici e filosofi. Ragion per cui nel gennaio 1940, quando l'economista di Cambridge stava per pubblicare da a lì a breve il suo libro How to pay for the War, così si esprimeva in una lettera al suo assistente di ricerca Erwin Rothbarth, economista e statistico tedesco di origine ebraica: «Quando le statistiche non hanno senso, trovo che sia generalmente più saggio preferire il senso alla statistica». È possibile oggi intravedere le intuizioni vivaci auspicate da Keynes per risolvere i grandi problemi che ci assillano? In realtà, sembra che aver torto destreggiandosi con le previsioni econometriche sia tuttora un esercizio preferito rispetto all'avvicinarsi alla verità con approssimazioni ragionate.

Il ritorno a Keynes e all'economia di Cambridge potrebbe essere, a giudizio di chi scrive, una grande trasformazione comportamentale indispensabile per governare le altre due grandi trasformazioni attualmente in corso, la digitale e l'ecologica. Seguendo l'approccio keynesiano, si seguirebbe una visione più aperta ai comportamenti reali delle persone e delle imprese circa le decisioni di investimento. Finirebbero relegati in soffitta astratti modelli matematici che considerano un ipotetico stock di capitale ottimale. Un comportamento consapevole dell'incertezza ineluttabile che grava sul futuro alzerebbe la propensione a sperimentare ed improvvisare, schiudendo la porta al progresso tecnico e alle trasformazioni istituzionali della società. Keynes argomentava che il percorso imprenditoriale è tracciato dagli accordi istituzionali prevalenti e dai relativi benefici che essi offrono alle imprese che, trasformandosi, promuovono una crescita qualitativa rispetto a quelle che non la promuovono o che addirittura la ostacolano. I decisori politici con le loro politiche economiche dovrebbero smussare gli aspetti più spigolosi dei comportamenti degli imprenditori dai quali dipende la distribuzione del reddito, come hanno dimostrato Nicholas Kaldor e Luigi Pasinetti, autorevoli esponenti della rivoluzione keynesiana. Conseguentemente, l’economia, dovrebbe essere «una scienza dell’evoluzione delle istituzioni economiche». Politiche economiche con tali caratteristiche keynesiane e, aggiungiamo noi, attente alla trasformazione ecologica, scuoterebbero dal torpore quella vocazione all'imprenditorialità trasformativa il cui impatto sulla società e sull'ambiente è positivo. Il comportamento delle imprese, anche se rispettoso della legge, il più delle volte mira a un interesse personale, piuttosto che sociale e ambientale. Il risultato, sottolinea Martin Wolf, editorialista del Financial Times, è l’opportunistica estrazione di rendite. Sono le imprese da noi definite ‘trasformative' che assumono decisioni nell’interesse di tutti. Esse subordinano le attività pecuniarie alla funzione sociale del loro operato. Nel saggio “Possibilità economiche per i nostri nipoti”, Keynes condannava «l’amore per il denaro [come] una morbosità un po’ disgustosa, una delle propensioni semi-criminali, semi-patologiche che si consegnano con un brivido agli specialisti delle malattie mentali». Del resto cosa è stata la crisi economica- finanziaria globale del 2008 se non il frutto malato dell'avidità di tanti operatori economici?

Negli anni Cinquanta del Novecento, la società opulenta si stagliava all'orizzonte. Il pensiero dominante era produrre ‘torte' sempre più grandi di cui tutti avrebbero beneficiato. Dalla caduta del Muro di Berlino ai nostri giorni le politiche economiche di stampo liberista a livello globale hanno consentito guadagni spropositati a un numero ristretto di persone. Non è un caso che miliardari come Bezos e altri abbiano aumentato la notevolmente la loro ricchezza durante l'attuale pandemia, e che i dieci super-ricchi detengano una ricchezza sei volte superiore al patrimonio del 40% più povero della popolazione mondiale. Si tratta di 3,1 miliardi di persone al limite dell'indigenza economica, come ha affermato Oxfam in un suo report in occasione dell’apertura dei lavori del World Economic Forum di Davos. L'attenzione, l'accettazione e il riconoscimento degli altri sono investimenti resi possibili dal capitale sociale che nasce dalla fiducia nel prossimo nutrita dalla trasformazione comportamentale, terreno favorevole alla semina dei germi della felicità. Un tema caro a Keynes che nel 1919 denunciò come «ripugnante e detestabile la politica di degradare la vita di milioni di esseri umani e di privare di felicità un'intera nazione».

piero.formica@gmail.com

daniele.schiliro@unime.it