Bibbie grandi come Atlanti

di Gianfranco Ravasi

5' di lettura

Non mancano ancor oggi coloro che, a livello popolare, sono convinti che il Codice Atlantico di Leonardo da Vinci custodito nella Biblioteca Ambrosiana di Milano sia stato denominato così perché tratta degli oceani. In realtà, la titolatura è meramente estrinseca, basata sull’antica misura dei fogli che ospitavano i vari quaderni originari e che allora avevano una dimensione piuttosto imponente di 67 centimetri di altezza e 45 di larghezza, simile appunto a quella di un “atlante”, con evidente rimando all’omonimo gigante condannato da Zeus a reggere sulle sue spalle la volta celeste. Noi, però, non stiamo per parlare del codice leonardesco, assemblato nei suoi 1119 fogli in dodici volumi nel secolo scorso, ma recentemente scardinati così da avere a disposizione le singole pagine per finalità espositive e per prestiti di natura più “commerciale”.

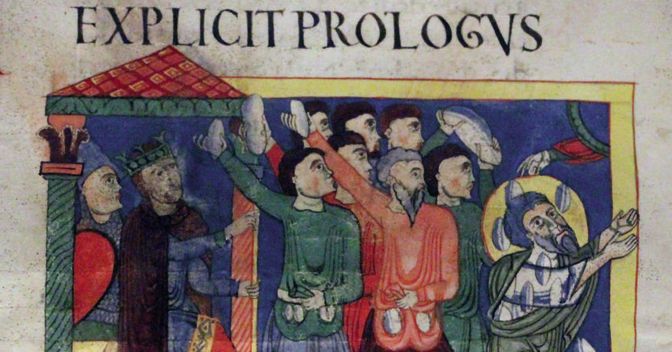

Noi ci riferiamo, invece, alle 99 Bibbie “atlantiche” manoscritte integrali finora censite (ce ne sono altre venti frammentarie), la maggior parte ospitate nelle biblioteche storiche italiane, dalla Vaticana alla Laurenziana di Firenze, dall’Angelica alla Casanatense e alla Vallicelliana di Roma, dalle varie biblioteche antiche di Genova, Lucca, Napoli, Perugia, Pistoia, Trento e così via, fino ancora all’Ambrosiana milanese ove se ne ha una che misura più di 65 cm d’altezza e 38 di larghezza e che è databile dall’XI sec. Ora, nel 2010 a Ginevra si è tenuto un importante colloquio internazionale dedicato proprio alle Bibles atlantiques i cui atti – come spesso accade per i simposi scientifici – appaiono solo ora nella collana “Millennio Medievale” fondata nel 1997 da quel grande studioso che è stato Claudio Leonardi, e pubblicata dalle benemerite edizioni di SISMEL-Galluzzo.

Questa tipologia di Bibbie contiene in un unico volume il testo integrale della Vulgata latina di s. Girolamo, rivela caratteristiche grafiche, ornamentali e testuali comuni, e – come scrive la curatrice della raccolta di saggi Nadia Togni – «questa produzione, concepita e messa in opera nell’ambito della riforma della Chiesa dell’XI secolo, può essere considerata come una delle imprese editoriali più ambiziose e spettacolari del Medio Evo». A Ginevra una robusta pattuglia dei maggiori studiosi di codicologia, paleografia e storia si è impegnata a svelare tutti i lineamenti di un genere librario così originale e affascinante. Alcuni si sono consacrati alla verifica della qualità materiale della scrittura di quei fogli; altri si sono rivolti alla decorazione identificando i relativi influssi; non è mancata l’attenzione al testo della Vulgata usato e alle variazioni presenti nei diversi manoscritti, così come non si poteva ignorare il fatto che spesso matrici e destinatari di tali Bibbie fossero i monasteri e le abbazie, a partire da Montecassino.

Naturalmente la sequenza di questi saggi, per chi studia e ama lo splendore dei codici antichi, costituisce un “giardino di delizie” ove si scoprono meraviglie ma si sente anche il pulsare della storia e della fede. Alla fine del volume si aprono le tavole a colori che rendono visivamente quello splendore che aveva avuto la sua culla proprio in Italia e soprattutto nell’area di Roma per poi espandersi in tutta l’Europa. A questo proposito, nell’introduzione alla raccolta dei vari studi, Michel Grandjean dell’università di Ginevra, osserva suggestivamente che queste Bibbie giganti «come l’architettura delle chiese romaniche sotto le cui volte venivano lette, testimoniano la volontà di definire un’identità comune e di mettere in opera quella che oggi si chiamerebbe una rete. Queste Bibbie costituiscono uno dei mattoni della “casa europea” e il loro studio ci permette di apprendere molto su quell’identità europea» che abbiamo spesso dimenticato o travisato affidandoci solo a parametri economici.

E dato che abbiamo parlato di Scritture Sacre, vorremmo aggiungere – a margine e in appendice (tra l'altro, accanto alle Bibbie atlantiche si accompagnavano raccolte di testi patristici e liturgici dello stesso formato) – un interessante studio di un docente dell’università di Oxford, Markus Bockmuehl. Egli da tempo si è votato all’analisi di una figura neotestamentaria di così grande rilievo da essere la presenza più citata dopo Gesù, ossia Pietro, evocato 154 volte con questo nome assegnatogli da Cristo stesso, 2 volte solo col suo nome originario di Simone e 9 volte con l’aramaico Kefa (“pietra-Pietro”). Il ritratto che emerge dalla ricerca di questo esegeta non è più né quello apologetico di una certa tradizione cattolica né quello riduzionista di molti ambiti protestanti. È, invece, un profilo a tutto tondo che esige di considerare questo apostolo come un caposaldo delle stesse origini cristiane.

L’avvio è necessariamente basato sul vaglio dei dati del Nuovo Testamento, a partire dai Vangeli e qui è indiscutibile la necessità di affrontare il celebre passo di Matteo 16,18-20 ove Pietro è proclamato pietra fondamentale sulla quale Cristo edifica la sua Chiesa. Scrive il protestante Bockmuehl: «Soltanto Pietro è il depositario della rivelazione messianica, la roccia delle fondamenta e il detentore delle chiavi, ed è significativo che tutte queste proprietà non vengano attribuite agli altri discepoli. In Matteo, Pietro è l’unico rappresentante autorizzato della comunità del regno di Gesù». Tutti gli altri passi neotestamentari sono ovviamente vagliati tenendo conto appunto di una presenza così rilevante (si pensi, ad esempio, allo “scontro-confronto” tra Paolo e Pietro registrato nel c. 2 della Lettera ai Galati).

Lo sguardo, però, si allarga nelle pagine di questo volume anche all'Occidente e alla complessa questione di Pietro a Roma e alla relativa attestazione. Infatti, «molto presto Roma produsse luoghi di memoria petrina specifici, a iniziare dal semplice segno [attestato da vari autori cristiani antichi] presso i giardini di Nerone al colle Vaticano, per arrivare poi a comprendere i luoghi del soggiorno, dello scontro, dell’interrogatorio e dell'imprigionamento di Pietro». È una memoria storica locale significativa che coinvolge indirettamente anche il Vangelo di Luca e gli Atti degli Apostoli. L’orizzonte ampio e variegato che Bockmuehl apre e percorre coinvolge una serie di personaggi noti come Marco e Paolo e meno noti ai non specialisti come il presbitero romano Gaio e il vescovo di Corinto Dionigi o l’“eretico” Marcione o ancora l’importante testimonianza di Clemente papa nella sua Prima lettera (siamo forse nel 96) e persino il pagano Flegonte di Tralle, liberto dell’imperatore Adriano. Una vera avventura testuale, quindi, che ruota attorno a colui che – come scriveva un altro esegeta protestante, James Dunn – «fu di fatto e per i suoi effetti l’uomo-ponte (pontifex maximus!) del cristianesimo del primo secolo», un vero «epicentro delle origini cristiane», come afferma in parallelo il suo collega di Oxford.

Les Bibles Atlantiques , a cura di Nadia Togni, SISMEL – Edizioni del Galluzzo, Firenze, pagg. 578, s.i.p.

Markus Bockmuehl, Simon Pietro nella scrittura e nella memoria, Paideia-Claudiana, Torino, pagg. 258, € 29