Risorgimento e libertà religiosa

di Massimo Firpo

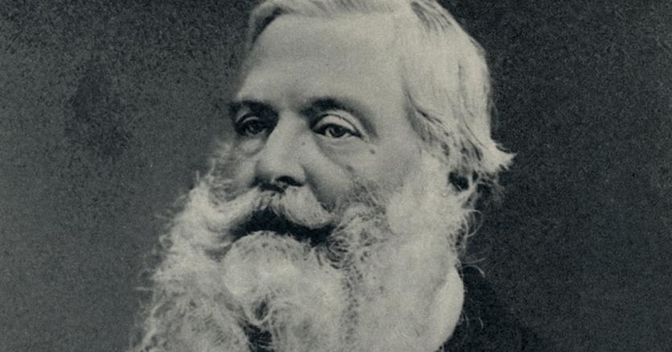

, Il conte Piero Guicciardini (1808-1886) fu uomo politico, filantropo, teologo. Il suo impegno per l’assistenza sociale lo portò a frequentare ambienti protestanti. Si convertì nel 1836

4' di lettura

Ricerche, libri, traduzioni, convegni continuano ad animare – e non solo in Italia – la ricorrenza del mezzo millennio della pubblicazione delle 95 tesi di Martin Lutero a Wittenberg nel 1517, e con esse l’avvio della Riforma protestante. In questa intensa attività scientifica e divulgativa si inseriscono anche diverse mostre, come quella su Lutero e il Tirolo. Religione tra Riforma, emarginazione e accettazione a Castel Tirolo, in Alto Adige, aperta dal 1° luglio al 26 novembre, o quelle in programma nei prossimi mesi agli Uffizi di Firenze e alla Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino. Altre due hanno per oggetto solo grandi raccolte di libri: una a Torre Pellice sulla Riforma tedesca e svizzera, aperta dal 20 maggio al 30 giugno e dal 5 agosto al 3 settembre 2017 (Lutero e la Riforma attraverso le edizioni del Cinquecento nella Biblioteca valdese), e l’altra a Firenze sulle sorprendenti manifestazioni della Riforma in Italia o italiana che dir si voglia, aperta dal 3 maggio al 30 giugno 2017 (Una Riforma religiosa per gli italiani. Le edizioni del XVI secolo del Fondo Piero Guicciardini della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze). Entrambe sono state promosse dal Centro culturale valdese, che ne ha pubblicato i cataloghi, preziosi nel segnalare una tenace presenza protestante anche nell’Italia cattolica e papale, dove ad affermarsi – com’è ben noto – non fu la Riforma ma la Controriforma.

La storia del conte Piero Guicciardini, discendente da un’illustre famiglia patrizia (così come sua madre, la marchesa Elisabetta Pucci), ricco e illuminato proprietario terriero, ci riporta al Risorgimento italiano, quando lo stesso ritardo storico dell’unificazione nazionale fu vissuto come prova della grave arretratezza economica, culturale, sociale, civile, politica di un Paese immerso nella secolare decadenza che ne aveva contrassegnato il sempre più accentuato divario rispetto ai Paesi più moderni e prosperi, quali in primo luogo l’Inghilterra e la Germania. E tra le cause di quella decadenza e di quel divario la mancata riforma religiosa del XVI secolo si imponeva come un dato di fatto dalle molte e gravi conseguenze. Proprio allora, del resto, il cosiddetto Risveglio sembrava infondere nuova linfa al protestantesimo, mentre il cattolicesimo sprofondava sempre di più nel clericalismo reazionario e nello scontro frontale con la cultura moderna, il liberalismo, la democrazia, il socialismo, lo stesso processo dell’unità nazionale, tra la chiusa età della restaurazione, l’enciclica Mirari vos di Gregorio XVI, il Sillabo di Pio IX, il non expedit e così via.

Propriamente religiosa fu però l’esperienza di Piero Guicciardini, il cui impegno sociale per gli asili nido, le mense, l’istruzione dei poveri, le case popolari lo portò a frequentare ambienti protestanti e a studiare intensamente la Bibbia, fino alla conversione maturata nel 1836, quando aveva 28 anni. Una scelta di fede, la sua, che ne avrebbe segnato profondamente tutta la vita, durata fino al 1886, lasciando su di lui un segno indelebile (qualcuno lo soprannominerà “il quacchero”) e ispirandone l’austero rigore morale e la generosa filantropia. Legato a Pietro Viesseux, alla “Nuova antologia”, a Raffaello Lambruschini, il Guicciardini fu tra i fondatori dell’“Archivio storico italiano” e della Cassa di risparmio di Firenze e membro dell’Accademia dei Georgofili. Nel 1850 fu eletto consigliere comunale, ma non poté prendere possesso della carica a causa del suo rifiuto per ragioni di coscienza di prestare il previsto giuramento. L’anno dopo fu arrestato con l’accusa di fare propaganda e proselitismo protestante e si sottrasse alla dimora coatta con la scelta dell’esilio, trascorso in larga parte in Inghilterra, di cui nel ’58 ebbe la cittadinanza. Poté tornare in patria solo nel 1859, dopo la II guerra d’Indipendenza e il passaggio della Toscana sotto la sovranità dei Savoia, anche se il governo di Bettino Ricasoli deluse le sue aspettative di una legge che introducesse anche in Italia la libertà religiosa. Appassionato collezionista di libri antichi, ne scorporò una parte, quella che egli stesso definì come Biblioteca religiosa Guicciardini, di cui fece dono alla città di Firenze: una straordinaria raccolta di migliaia di volumi, oggi finalmente schedata e presentata in questa mostra, in cui figurano edizioni rare e rarissime che costituiscono ancor oggi una miniera per gli studiosi della vita religiosa e dei movimenti ereticali nell’Italia del ‘500.

Assai più ridotta è la raccolta di libri della Riforma tedesca e svizzera presentati nell’altra mostra: una raccolta eterogenea, anch’essa di origine ottocentesca in quanto scaturita da donazioni, soprattutto inglesi e scozzesi, volte a dotare il Collegio valdese e i pastori di una biblioteca utile alla formazione dei giovani. Donazioni di singoli volumi o di piccoli fondi (come quello offerto dal misterioso James R. Simpson, probabilmente uno scozzese), a loro volta depauperate dal periodico trasferimento di libri alla Facoltà teologica valdese. Arricchito da alcuni brevi saggi di noti studiosi sulla circolazione di libri protestanti nel Cinquecento italiano, il catalogo presenta accurate schede descrittive e fotografie dei frontespizi di tutti i 157 volumi esposti nella mostra, tra cui edizioni di grande pregio. Scorrere le pagine e le immagini di questi due volumi consente un viaggio nella Riforma protestante, che nei meandri del ricco fondo fiorentino diventa un viaggio nella sorprendente Riforma italiana, nutrita di istanze radicali, spiritualiste, antitrinitarie, razionaliste, capaci di sfidare la stessa ortodossia luterana e calvinista in una lunga e difficile battaglia per la tolleranza e la libertà di coscienza.